M. D. #25 – Romances são coisas estranhas quando se para pra pensar

Ou: esse hobby absurdo de ficar inventando gente

Já tagarelei demais sobre poesia nas últimas edições da Mercurius Delirans. Hoje vamos falar de romances – óbvio, não no sentido de casos amorosos (sinto muito quem esperava isso de mim), mas de “obra em prosa longa contendo algum tipo de narrativa”. Há uma história interessante, aliás, sobre a etimologia da palavra “romance” e o porquê de outros idiomas, como o inglês, usarem termos que soam mais próximos da nossa “novela”, mas eu conto outra hora. Tenho pensado muito em romances, já que é o tipo de livro que eu mais traduzo e também porque ando com planos mirabolantes de começar a escrever a sério prosa ficcional. Assim sendo, esta edição da Mercurius Delirans eu gostaria de dedicar à reflexão: vocês já repararam como é esquisito o conceito de ler um romance?

Sério, pensa comigo. Você chega na livraria, na seção de “literatura nacional” ou “literatura estrangeira”, e pega um romance. Vai, você pode fazer esse exercício enquanto lê a newsletter no celular.

Vamos pressupor que é O estrangeiro, de Albert Camus. E aí você abre o livro, passa a ficha catalográfica e folha de rosto. Talvez tenha um prefácio, mas quando eu mesmo li foi numa edição mais antiga, aquela de capa dura vermelha. OK, então você não está numa livraria, mas num sebo e pega esse livro, chega no primeiro capítulo e lê: “Hoje mamãe morreu”.

Essa pessoa que se dirige a você não é Albert Camus, o autor. Tem ali uma pessoa que não existe, na verdade, que nunca existiu, falando com você de sua vida igualmente imaginária, sua mãe fictícia que morreu ontem (ontem quando??). Quem é essa pessoa que não se apresenta? (a gente só descobre que o nome do personagem é monsieur Meursault mais pra frente) Por que essa pessoa que nem se apresentou está lhe dizendo isso? Ele é tipo aquelas pessoas doidas que chegam para a gente num ponto de ônibus e começam a contar sua vida inteira? O que devo fazer com essa informação? Não tem nenhum aviso ali, estilo maço de cigarro, nenhum parágrafo que revele o truque de forma explícita, “Ó, isso aqui é uma invenção”, porque, claro, não precisa. Todo mundo sabe o que é um romance, o que é ficção. Mas é justamente nesse “todo mundo sabe”, no costume, que habitam as nossas maiores estranhezas para quem olha de fora.

(Eu gosto do exemplo do livro do Camus, porque existem, em outros livros, narradores que suavizam um pouco a experiência, tipo o Arthur Gordon Pym, o Robinson Crusoé ou o Gúliver, que se apresentam para quem está lendo e assim ajudam a mascarar um pouco o truque. Romances epistolares como o Frankenstein ou Drácula funcionam de um modo parecido. No caso de Camus, a artificialidade do romance enquanto forma se vê escancarada. Les lauriers sont coupés, de Édouard Dujardin (publicado em português como A canção dos loureiros ou Os loureiros estão cortados), o inventor da técnica do fluxo de consciência, oferece algo ainda mais radical, na medida em que se pretende um acesso direto aos pensamentos do personagem… o que, óbvio, só é possível enquanto artifício, ao contrário de outras formas mais estabelecidas que o romance pode imitar, como cartas ou diários.)

Obras contendo informações que não correspondem à realidade são um perigo – vide todo o bafafá que tem rolado dos livros “escritos por IA” sobre cogumelos, o que talvez seja uma das ideias mais burras já concebidas por uma máquina ou ser humano. No entanto, com o romance não há nenhum sinal disso nas capas ou prefácio – nada, exceto a sua caracterização como o gênero “romance”, um detalhe que às vezes nem aparece em qualquer lugar e fica escondido ali na ficha catalográfica. De novo, de tão corriqueiro que é o conceito. Tem todo um sub-subgênero de filmes em que alguém de um outro tempo vem à nossa época, tipo Bill & Ted ou o francês Les Visiteurs, e eu tenho certeza de que essa seria mais uma coisa a se estranhar. É muito doido, porque a gente lê aquelas palavras e sabe que nada daquilo aconteceu de verdade, mas ainda assim tem um impacto na vida da gente.

Para ajudar a enfatizar o nível da estranheza, daria para compararmos o romance com outros tipos de livro. Se eu vou na seção de, sei lá, livros de culinária, eu consigo explicar o propósito daquilo sem maiores dificuldades. Um livro de culinária vai registrar ali no papel receitas que, do contrário, seriam transmitidas oralmente. Nessas receitas, temos instruções para realizar alguma coisa – no caso, transformar meros ingredientes num prato completo. Há ali uma preocupação com o registro, e é isso que a escrita faz, preservando um conhecimento que poderia se perder. Um livro de ciências, uma biografia, um relato de viagem, um livro de memórias... todos esses conceitos me parecem muito fáceis de explicar para uma pessoa hipotética que nunca tivesse tido contato com eles. Existe ali um tipo de conhecimento a ser transmitido, e o formato livro serve para preservá-lo. Tem até mesmo autores muito célebres, como Saussure e Lacan, que nunca escreveram nada, e seus livros foram compilados inteiramente a partir de suas palestras pelos seus alunos, consolidando essa função da escrita.

Do Novo Testamento, então, nem falo nada.

Agora um romance é mais difícil. Óbvio que tem toda aquela discussão sobre a função da literatura ou coisa assim, mas eu acho que vai além. Por exemplo, o livro de poemas ou de teatro, enquanto objeto livro, tem como função preservar o poema e a peça teatral, gêneros que, embora tenham sido modificados pela introdução da escrita e da tipografia, encontram suas raízes na oralidade. Isso é independente do valor ou da função do poema e da peça teatral.

A questão é que (e atenção para a menção obrigatória ao meu Interesse Especial) ninguém em 2000 a.C. se sentaria com uma tabuleta de argila no seu quarto para ler em silêncio, por exemplo, os poemas de Enheduana – até porque a leitura silenciosa era novidade até os tempos de Agostinho, mas deixa isso baixo por enquanto – tampouco Enheduana teria composto essas obras sentando-se em silêncio com uma tabuleta fresca, igual a gente senta com a página em branco do Word. A argila ali está agindo, na verdade, como uma mnemotécnica para aquilo que já existe não se perder1.

A função de um livro de poemas enquanto objeto é preservar aqueles poemas (seja lá qual for a “função da poesia”), mas seria estranho falar que a função do livro de romance seria preservar o romance, porque, nesse caso, a obra não tem uma existência anterior ao seu formato como livro. Cantos e poemas, que utilizam recursos formais para facilitar a memorização, sempre existiram, junto com outros gêneros comuns que são o do mito e do causo folclórico. Inclusive, se você observa o processo criativo de um poeta como o Glauco Mattoso, que é cego, ele compõe os poemas na sua cabeça e depois com a ajuda de um amanuense (é o nosso Milton maravilhosamente obsceno) transcreve para o computador.

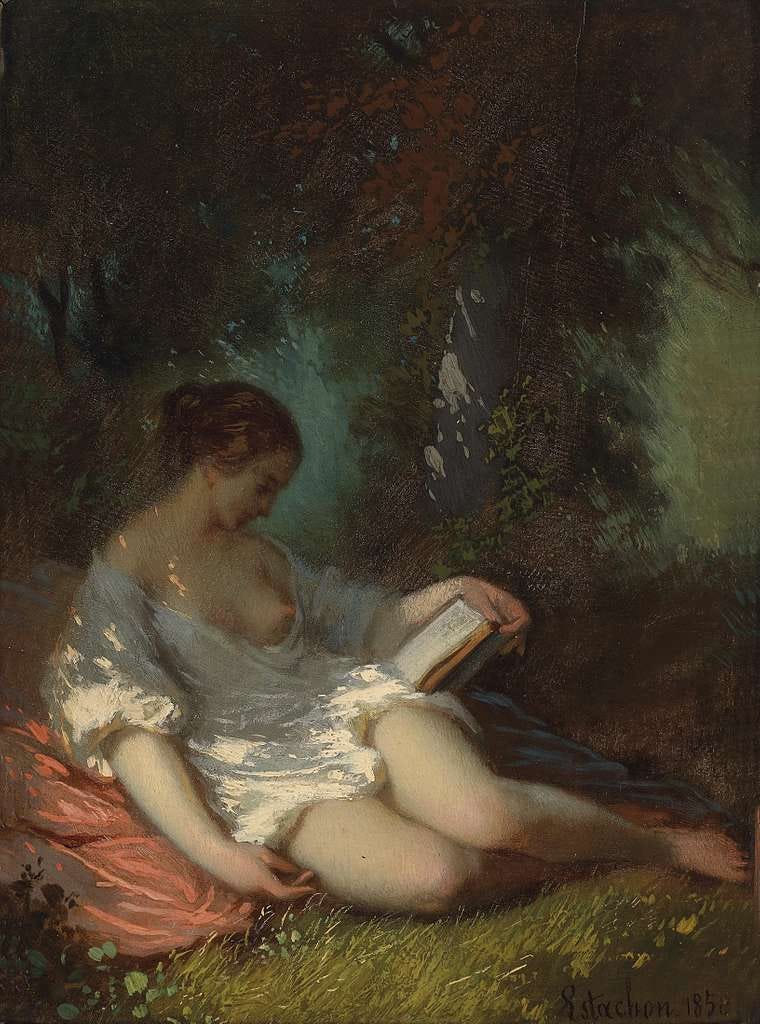

Já o romance, enquanto gênero, surge com a escrita2. Quando alguém cantava um poema antigo, o fato de o poema ser cantado já servia para separá-lo da fala cotidiana (a gente, afinal, feliz ou infelizmente, não vive num musical). Essa parte musical, claro, se perde com o formato livro, mas há certas convenções gráficas (como o uso de versos) que pretendem preservar essa distinção. O romance, não. O romance não é uma pessoa cantando, mas falando de si mesma e dos detalhes íntimos da própria vida na sua orelha no meio do metrô.

Diferente de um poema mais clássico, o romance não precisa de recursos formais. Pelo contrário, sua maleabilidade é uma de suas maiores forças, na verdade. Se a linguagem do poema tende a usar uma cinta apertada, o romance pode andar mais relaxado. Já em relação ao outro gênero com o qual poderíamos compará-lo, o causo popular, a diferença é ainda mais marcante: o causo trabalha com uma estrutura esquemática e pressupõe variações nos seus detalhes na hora de contar, mais ou menos como a versão ao vivo de certas músicas, que nem “Dark Star” do Grateful Dead, que tem 2 minutos de duração no disco e chega a mais de meia hora ao vivo. Quem tem as manhas para contar piada sabe como funciona… e tem um exemplo fenomenal disso na infame piada da mariposa do Norm MacDonald. Já no romance aquelas palavras serão sempre as mesmas, na mesma ordem. Um romance não é a mesma coisa que um livro de um folclorista como Vladimir Propp, catalogando e analisando os folktales russos, ou o Tristes Trópicos de Lévi-Strauss, com seu registro de mitos indígenas. O que você tem ali quando abre um livro do Machado, do Dostoievski, da Jane Austen é essa preservação de um texto finalizado, contendo uma história original que envolve personagens originais.

De novo, isso marca um desvio em relação ao poema clássico e ao folktale. Os personagens de um poema como a Ilíada e a Odisseia, ou das tragédias clássicas, são figuras mitológicas conhecidas e esquemáticas. Odisseu é sagaz e ardiloso, Aquiles é o melhor guerreiro dentre os gregos, mas também emocionalmente instável (para não dizer chiliquento), Édipo é o sujeito que está condenado desde que nasceu, Medeia é a vítima de sua paixão pelo cafajeste Jasão etc, etc. E o negócio de personagens mitológicos é que ninguém detém o copyright deles3. Ninguém sabe como eles surgem no imaginário de uma população. Se um único indivíduo inventou, não se sabe mais seu nome. Algumas dessas figuras podem ter sido históricas, mas ganharam vida própria para além de qualquer registro nesse sentido. Em todo caso, esses personagens passam a fazer parte desse imaginário coletivo, todo mundo conhece suas histórias (não havia preocupação com spoilers) e eles pertencem a todo mundo.

Isso é muito diferente do que faz um romancista hoje em dia, que é pegar e inventar pessoas. A Mrs. Dalloway é uma criação da Virginia Woolf, assim como Leopold Bloom é de James Joyce, e a Macabéa da Clarice Lispector. Nenhuma dessas figuras fazia parte do imaginário literário antes de terem sido concebidas por esses indivíduos. E, depois de concebidas, elas meio que pertencem a eles ainda, inclusive juridicamente. Você até pode escrever fanfic com os personagens criados por outra pessoa, mas não pode publicar oficialmente sem infringir leis de direitos autorais (o rato Miguel que o diga)… pelo menos não antes de se passarem 70 anos após a morte do autor, no caso da lei brasileira.

Agora, o mais interessante, para mim, é o processo de criação desses personagens, porque, via de regra, não são figuras histórico-folclóricas, nem esquemáticas4. Não são personagens-tipo, reduzidos a uma principal característica como o velho pentelho, o soldado fanfarrão ou o escravo esperto das antigas comédias latinas, mas pessoas complexas, com uma história, vida interior e até mesmo neuras próprias. Tem alguns teóricos muito interessantes da gramatologia, como Walter Ong e Jack Goody, que comentam o quanto isso é, inclusive, uma novidade na história da humanidade5. Em algum momento, lá pelo século XVIII, a gente decidiu simplesmente sentar e inventar pessoas do zero, com neuras e tudo6.

Quem quiser mais provas do que eu estou falando pode inclusive consultar o capítulo do Ian Watt, “Realism and the novel form”, no livro do Dennis Walder, The Realist Novel. Não quero deixar o texto aqui pesado de citações acadêmicas, claro, mas gostaria de citar uma anedota curiosa que ele menciona: aparentemente os nomes dos personagens dos romances de Henry Fielding, autor de Tom Jones (1749) eram escolhidos de forma aleatória a partir de uma lista de nomes próprios de pessoas vivas que eram seus contemporâneos. E isso é parte de um esforço na direção de um conceito de realismo, porque na vida real entende-se que as pessoas não recebem nomes carregados de significado que representam sua função nos acontecimentos da sua história, diferente do caso do Everyman das alegorias.

Imagina alguém que tenha um filho e pense “quero que ele seja bem povão, vou batizar de Everyman”. Ainda é um nome menos pior que o dos filhos do Elon Musk, mas enfim…

E, claro, de vez em quando aparece sim um urologista de sobrenome Pinto. A realidade é meio sem noção, mas essa é uma ficha que ia demorar mais um tempo para cair.

Então é isso, em algum momento a gente decidiu simplesmente sentar e, só de farra, inventar pessoas inteiras, com uma aparência bem definida, nome próprio, história de fundo, personalidade, traumas e neuroses. Pessoas estas, que, por sua vez, passam por alguns perrengues. E em vez de as outras pessoas acharem estranho, a moda acabou pegando? Com a ascensão do romance, de repente todo mundo – a princípio na França e Inglaterra, mas depois cada vez mais em outros lugares também – queria saber o que se passava na cabeça imaginária dessas pessoas que não existem enquanto elas passam por situações que nunca aconteceram. Porque, claro, alguma coisa de misterioso acontece aí nesse processo7.

Hoje é demodê falar que o romance tem uma função moral, que você se torna “uma pessoa melhor” ou então “mais inteligente” ao ler esses livros, ou até mesmo a ideia de ler “para ampliar os horizontes”... até porque isso não é bem verdade8, mas algo sim acontece que a gente ainda não sabe bem definir. E eu acho bom que a gente não consiga definir, porque o dia em que isso for compreendido, os capitalistas filisteus com mentalidade de algoritmo vão matar a graça da coisa para tentar otimizar a literatura e transformá-la em algo quantificavelmente útil.

Enfim, o modelo de ficção inaugurado e aperfeiçoado entre os séculos XVIII e XIX que trabalha com personagens complexos e originais, além de enredos igualmente originais e bem definidos, com começo, meio, fim e tensão dramática, foi tão bem sucedido que a tendência é, até hoje, que as pessoas fiquem meio desorientadas quando algo desvia disso, o que torna a leitura de obras anteriores e até mesmo suas adaptações para outros formatos, como o cinema, uma tarefa das mais difíceis (mas, de novo, tratarei desse assunto em outra ocasião). E, como com qualquer hábito estranho que a gente não estranha por conta do costume, a leitura de ficção se sustenta sobre uma série de estruturas construídas pontualmente ao longo da história, que incluem a ascensão do secularismo e do individualismo junto com a invenção e disseminação da tecnologia tipográfica.

E, assim como eu, agora que vocês viram o quanto isso é estranho, nunca mais vão conseguir desver.

Assinar a Mercurius Delirans literalmente não custa nada e eu não tenho planos de monetizar a newsletter tão cedo. Se eu te ajudei a se distrair um pouco das dores da existência neste plano físico e você quiser dar uma força, sempre pode comprar meus livros… incluindo o Minguante, meu novo livro de poemas que já está sendo enviado para quem apoiou a pré-venda. Uhul!

Sobre a relação entre sistemas de escrita e oralidade, recomendo o capítulo da Clarisse Herrenschmidt, “Writing between Visible and Invisible Worlds in Iran, Israel, and Greece”, de Ancestor of the West do Jean Bottéro. No caso do cuneiforme, há, como ela aponta, uma forte dependência da oralidade. É realmente um sistema para anotar o que está sendo ditado e para ser lido em voz alta.

Claro que tem outras questões aí. O formato livro introduz uma preocupação com a organização dos poemas, em termos de quais poemas são incluídos num volume e em qual ordem, porque entende-se que isso faz parte da experiência, e é assim desde Horácio, pelo menos. Via de regra, no entanto, entende-se que a maioria dos poemas líricos que a gente produz hoje se sustentam por conta própria.

É por essas e outras que eu sou muito resistente ao discurso de super-heróis como equivalentes da mitologia contemporânea.

Digo, elas podem ser também. Você pode ter um romance com um personagem sem complexidades emocionais, e existe o gênero do romance histórico. Mas é ao inventarmos figuras psicologicamente complexas que nunca existiram antes que estamos fazendo uso do potencial pleno do romance, por assim dizer.

Goody chega a afirmar que o interesse de adultos por ficção só pode surgir numa cultura escrita, e Ong defende a tese de que o advento da tipografia causa uma mudança de consciência na sociedade tão monumental quanto a introdução da escrita numa sociedade ágrafa.

Bom frisar que é claro que um romance pode ter como personagens figuras retiradas do mito e do imaginário comum. No entanto, se você ficar de olho, vai ver que o tratamento dado nesses casos costuma ser um tratamento romanesco, i. e. essas figuras que são muito chapadas na poesia clássica (vide o ensaio clássico de Auerbach) serão representadas com toda a profundidade desses personagens originais, o que é outro argumento proposto por Ong (é uma linda sacada quando ele diz que o Édipo de Freud é um Édipo mais romanesco do que grego, aliás).

Para vocês que são depravados e gostam de ler texto acadêmicos, eu publiquei um artiguinho sobre isso em 2023 na revista Cerrados, sob o título “Intimidades expostas: a era tipográfica, a introspecção, a sinceridade e o romance” (link aqui). Toda a bibliografia desta edição da M.D. está lá.

Quem faz um belo trabalho de demolição sistemática desses conceitos é o Terry Eagleton em Teoria da literatura: uma introdução.

Sobre os supostos ganhos ao ler romances, tem a tese interessante da Lynn Hunt sobre como eles contribuíram para o desenvolvimento do que hoje chamamos de empatia, ajudando na disseminação da ideia de direitos universais.

E que loucura criar pessoinhas que nunca existiram em vidas que nunca existiram! E se esforçar para que sejam pessoas e vidas que poderiam existir!