Comecei ousado o ano novo. Na edição anterior, em 2024, eu falei algumas coisas sobre como ler um poema e aí, bem, esse seria o próximo passo, né? Teve gente me perguntando, aliás, se eu não tenho interesse em ministrar uma oficina de poesia. E a resposta é não, por dois motivos, pelo menos. Primeiro que eu não quero ler os poemas dos meus alunos. Desculpa, gente, mas eu acho desgastante. Sou uma pessoa que tende a evitar conflito e aí me botar numa situação em que eu tenho que criticar as pessoas, sem intimidade, e esperar que elas voltem na próxima aula é demais para mim. E o segundo é que tudo que eu teria a ensinar cabe numa edição da newsletter1. No máximo duas. Então, já que é assim, aqui está, de graça.

Só para deixar claro, isso não é um incentivo para vocês saírem escrevendo poemas. Mas quem escreve geralmente é porque tem uma necessidade, um ímpeto avassalador para isso (por dinheiro e fama que não é, né). Logo, partindo de uma política de redução de danos, se ajudar a evitar a publicação de alguns poemas ruins, já estarei cumprindo uma função social. E, claro, de novo o disclaimer de que tem várias formas de se escrever poesia, não estou cagando regra, se você faz diferente e dá certo, que bom, importante cada um encontrar o seu processo etc, etc. Não tem solução mágica para escrever, mas tem algumas coisas que dá, sim, para organizar e, para bem ou para mal, eu sou uma pessoa metódica.

Antes de mais nada: se você quer escrever poesia, você precisa ler poesia. Essa parte é não negociável, simples assim. Leia poesia brasileira, leia poesia estrangeira, leia poetas de lugares obscuros, leia clássicos, leia contemporâneos. Não tem escapatória. Às vezes o jovem tem um papo torto de “ah, não quero ler poesia para não me influenciar”, o que é uma das coisas mais burras e egoicas que você vai ouvir de aspirantes a poetas. A gente vive em sociedade já dizia George Costanza, e a influência é inevitável, seja por forma direta ou indireta. Ter um bom repertório, no mínimo, te poupa da vergonha que é escrever algo “revolucionário” que já foi feito (melhor) 200 anos atrás.

Agora que resolvemos essa questão preliminar, vamos ao primeiro passo para se escrever um poema. Tem uma piada recorrente no falecido Xuíter que diz: “Todo móvel é planejado. Ninguém vai pregando as tábuas do nada e de repente sai uma cadeira disso” (é algo nessa linha, tem algumas variações). Um poema tem exigências de funcionalidade menos rígidas do que uma cadeira, mas é uma boa ideia ter um plano geral ao escrever.

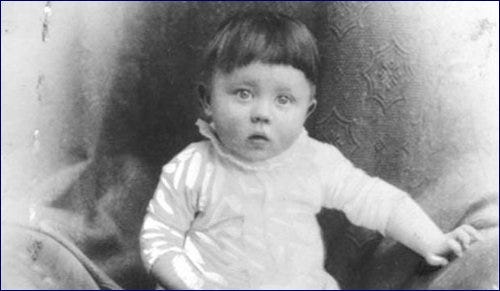

E eu queria ilustrar esse conceito com um poema de que eu gosto muito: ele se chama “Primeira foto de Hitler”, da Wislawa Szymborska e aparece em seu volume Poemas, em tradução de Regina Przybycien, da Companhia das Letras. A princípio eu tinha copiado e colado aqui, mas acabou deixando a edição longa demais e o Substack reclamou, então vai no link mesmo.

Esse poema é uma paulada – aterrador e hilário na mesma medida. Acho que eu nem preciso comentar os seus temas, até porque ele não é exatamente sutil – pelo contrário, a Szymborska esfrega a nossa cara no tema dele até o limite do suportável, e funciona maravilhosamente. “Primeira foto de Hitler” é um bom exemplo para nós aqui, porque ele tem um cerne fácil de discernir e gira em torno de uma imagem específica, descrita no próprio título. A partir daí, claro, vem o tema de que até a pessoa que se tornou merecidamente o próprio símbolo do mal já foi um bebê fofo, uma criança em quem seus pais depositaram seus afetos e suas esperanças. E os sentimentos que isso desperta são, no mínimo, complicados de lidar. Ah, os dilemas da existência humana…

Se você quer escrever um poema, esse é bom modo de começar, encontrar o que poderíamos chamar de um fio da meada (esse lugar-comum, vocês sabem, vem do ato de bordar, “meada” sendo o termo para a bola de linha). Esse fio pode ser uma imagem marcante, como é caso do poema da Szymborska. Inúmeros poemas foram construídos sobre imagens. Boa parte, por exemplo, do romantismo inglês depende, aliás, de cenas da natureza: Wordsworth e os seus narcisos, Shelley e o Mont Blanc, nos Alpes, Coleridge e a geada à meia noite etc. Nesses casos, o que os poetas fizeram não foi apenas uma descrição da natureza (o que é mais velho do que andar para frente), mas explorar seus próprios e intensos sentimentos diante dessas cenas, o que resulta numa natureza muitas vezes bem mais violenta e explosiva do que na poesia idílica do neoclassicismo. Para um exemplo de algo parecido na pintura, favor consultar a obra de Turner. Imagens marcantes, no entanto, nunca saíram de moda na poesia, seja do mundo natural, seja do mundo urbano ou da pura imaginação.

Outra abordagem é começar com um verso específico. Em Dom Casmurro, capítulo 55, Bentinho conta da vez em que ele estava no seminário e um verso simplesmente brotou na sua cabeça, talvez como resultado de um delírio de febre: “Oh flor do céu! Oh! Flor cândida e pura”. Diz ele: “Como e por que me saiu este verso da cabeça, não sei; saiu assim, estando eu na cama, como uma exclamação solta, e, ao notar que tinha a medida de verso, pensei em compor com ele alguma coisa, um soneto”. De fato, essa exclamação que lhe vem é um decassílabo e o final em -ura facilita muito para rimar depois. E é engraçado, porque a frase vem primeiro e depois ele decide o seu tema: “Quem era a flor? Capitu, naturalmente; mas podia ser a virtude, a poesia, a religião, qualquer outro conceito a que coubesse a metáfora da flor, e flor do céu”. E ele obtém inspiração ainda para uma conclusão ao seu soneto (“Perde-se a vida, ganha-se a batalha!”… ou o contrário), mas falta o meio. Como Bentinho não tem talento para a coisa, o poema acaba nunca sendo completado, mas o capítulo, além de engraçado, é interessantíssimo como exploração tanto do personagem quanto do método do fazer poético.

Essa frase, no entanto, não precisa vir de um delírio febril ou de uma viagem de láudano (como é o caso de “Kubla Khan” de Coleridge). Pode vir de algum outro lugar e não precisa ser original, inclusive. Na poesia palaciana portuguesa, era comum o pessoal trabalhar com motes e glosas, i.e. o mote oferecia um verso já pronto e cabia ao poeta desenvolvê-lo (a glosa). Essa era uma forma de competição, aliás, com vários poetas escrevendo glosas em cima de um mote já dado. Você pode também estar lendo um livro qualquer e esbarrar numa frase que, por qualquer motivo, acaba ficando com você, e dá para fazer um poema a partir daí (a Bíblia é muito fértil para isso), ou pegá-la em uma música. Vide, por exemplo, “Nove Variações sobre um Tema de Jim Morrison” em Macau, do Paulo Henriques Britto, que se desenvolve a partir da imagem de “Break on Through”, do The Doors: “You know the day destroys the night / night divides the day”. No meu Lira de lixo, eu escrevi alguns poemas como glosas a partir dos motes de pixações que eu encontrei nos muros de Curitiba. O meu favorito desses todos é o “Elaine Puta” (link sobre ele aqui).

O que eu pessoalmente não recomendo como o seu fio da meada: começar com uma ideia. Poemas são feitos com palavras, não com ideias (já disse Mallarmé). É um desafio tremendo desenvolver um poema a partir de uma ideia abstrata. Via de regra, quanto mais concreto, mais fácil. A ironia é que a poesia tende a falar em termos de como as coisas são (o amor é tal coisa, a vida é isso, a morte é aquilo etc), mas poemas não são tratados filosóficos em que você vai desenvolver um argumento complexo de forma lógica. Por isso que os filósofos, desde Sócrates, odeiam a gente.

Também é uma má ideia fundamentar o seu poema numa mensagem. Se você tem uma mensagem importante e urgente para comunicar ao mundo, o poema é um péssimo lugar para isso, porque 1) não vai chegar nas pessoas (o público leitor de poesia é pequeno); 2) a mensagem pode acabar se perdendo no meio dos outros efeitos poéticos; e 3) provavelmente vai render um poema ruim. Por fim, eu acho importante tomar MUITO CUIDADO se for escrever um poema sobre uma experiência pessoal que tenha sido muito marcante para você, para bem ou para mal. Essas experiências têm o potencial de render obras fenomenais2, mas são extremamente difíceis de fazer direito, porque exigem demais, não só das nossas capacidades poéticas, mas psicológicas também. Às vezes a gente acha que, porque aquela experiência foi muito profunda para a gente, ela é instantaneamente transmissível para os outros, mas não é. E aí se você escreve um poema e ele não fica bom, essa dissonância pode ser bem dolorosa. Pode até ficar ridículo, o que é ainda pior para todos os envolvidos3.

E, por favor, já temos o suficiente de metapoesia também, não precisamos de mais4.

Depois que você tem o seu fio da meada, aí é só desenvolver (risos). Essa, claro, é a parte mais difícil. E eu não tenho muitos conselhos a respeito, exceto o que talvez seja óbvio, mas que vou mencionar mesmo assim, porque às vezes o óbvio precisa ser dito. Ao desenvolver o poema, há algumas decisões que precisam ser tomadas: por exemplo, o que você vai fazer em termos de forma? As pessoas às vezes ignoram essa parte por conta da predominância do verso livre, mas isso é um erro. Primeiro que a decisão pelo verso livre não deve ser baseada na preguiça, até porque há diferentes variações de versos livres. E segundo que as formas fixas ainda têm relevância. Há efeitos interessantes que podem ser obtidos com o decassílabo clássico ou as redondilhas ou mesmo versos mais diferentões como os de 9 sílabas, o verso alexandrino e o martelo agalopado. Não é obrigatório dominar essas formas fixas para ser um bom poeta, mas ajuda e é um recurso que não deve ser descartado. Eu sempre incentivo quem quer ser poeta a treinar com tradução de poesia, porque é um modo de pegar prática.

Porém, como eu disse, há diferentes variações de versos livres. Há quem se oriente pelo estilo mais declamatório, com versos longos, à moda de Walt Whitman, Álvaro de Campos, Allen Ginsberg e tanto o Mário de Andrade quanto o Roberto Piva de começo de carreira. Outros fazem uma coisa mais truncada, recortada e contida, à moda dos imagistas como Williams, H. D. e Pound, usando enjambements peculiares. E há todo um espectro entre uma coisa e a outra, inclusive com muitos poetas que exploraram um misto de forma fixa e verso livre. Vale pensar: o que a forma fixa transmite? E o verso mais frouxo? O que acontece quando as duas coisas interagem? Para dar outro exemplo pessoal, no meu poema “Fracasso” eu brinco com o soneto, de modo que a 1ª estrofe segue direitinho a forma com metro e rima... até chegar na metade da segunda, em que as coisas desabam e o resto vira um desconstruído cachorro quente de pote. Isso, claro, tem a ver com a temática.

No mais, vale pensar no tom do poema, em termos de amplitude emocional e de registro, porque isso é o equivalente à paleta de cores de uma pintura. O poema vai ser reflexivo? Triste? Sereno? Debochado? Extrovertido? Vai usar um vocabulário mais rebuscado? Mais oral ou até vulgar? Palavras mais comuns ou mais raras? Palavras “leves” ou “pesadas”? Há decisões para se tomar, mesmo em coisas pequenas5. Pense na diferença entre um “tapete” e um “capacho” – embora as duas palavras possam ser usadas para descrever um mesmo objeto, o capacho tem certas conotações que apontam numa direção específica, que lhe conferem um certo peso6. E por aí vai. Há quem limite a amplitude do seu poema, o que é uma decisão possível e cria uma certa consistência, e há quem transite entre vários registros e emoções, inclusive num mesmo poema. Recomendo fazer o exercício de ler poetas com isso em mente. Para dar dois exemplos contemporâneos: os poemas da Mar Becker são muito diferentes dos da Angélica Freitas, mesmo quando as duas autoras sondam temas que possam ser próximos. Essas decisões, claro, ajudam a moldar a poética de cada autora.

O que é importante durante todo o processo, sobretudo para o iniciante, é jogar fora ideias pré-concebidas do que é “poético” ou “literário”, sob risco de cair em estereótipos ridículos. Tem gente que acha que é simplesmente para usar as palavras mais difíceis que você conhece do jeito mais verborrágico possível. Geralmente essas pessoas pensam isso porque não têm repertório de leitura.

Por fim, a questão do tamanho do poema. Eu sou um forte defensor da ideia de que menos é mais, especialmente para quem está começando. Tem que saber a hora de parar de escrever, porque não é raro um iniciante se prolongar demais e diluir o que tinha de interessante ali7. Tentar se organizar para fazer tudo caber em uns dez versos é um ótimo exercício e facilita demais para escrever poemas longos no futuro que não viram pura ladainha. E aí, claro, para aprender a escrever de um modo conciso, vale a pena ir atrás de autores que tenham essa capacidade também.

E parabéns, você escreveu um poema! Depois de tudo isso, eu acho bom guardá-lo na gaveta e deixá-lo ali por uns dias, talvez uma semana, porque é fácil a gente se encantar com o poema que a gente acabou de escrever e aí, passando uns dias, dá para avaliá-lo mais friamente.

Agora é só repetir esse procedimento mil vezes!

Não estou brincando. Somando o meu Lira de lixo e o Minguante, dá um total de 110 poemas8. Não tenho uma estatística exata aqui, mas não duvido que, para cada poema que ficou, eu tenha jogado fora outros dez. E essa é a lição mais difícil, porque a gente se apega ao que a gente faz, naturalmente. Só que muitas vezes o que a gente faz é merda. O pulo do gato é que merda é adubo, né? Ou, como explica a escritora Erin Bow, não existe “jogar fora”:

Jardineiros que plantam tomates fazem compostagem com tomates podres. Nada que se escreva é desperdiçado: as palavras que você não conseguiu colocar no seu livro podem lavar o chão, habitar o solo, espreitar no ar. Elas farão com que as próximas palavras sejam melhores.

Com o tempo, a gente vai desenvolver uma voz própria, a entender o nosso processo e aprender a identificar os poemas que funcionam ou não, ainda mais se tivermos a sorte de ter amigos que podem nos dar um feedback honesto (como foi o meu caso com o escamandro). Mas isso demora, dá trabalho e exige sim botar muita coisa na compostagem. Se vale a pena, aí você que me diga.

Assinar a Mercurius Delirans literalmente não custa nada e eu não tenho planos de monetizar a newsletter tão cedo. Se eu te ajudei a se distrair um pouco das dores da existência neste plano físico e você quiser dar uma força, sempre pode comprar meus livros… incluindo o Minguante, cuja campanha foi bem-sucedida e será publicado agora em 2025 pela Ofícios Terrestres! Uhul!

O terceiro motivo é que ninguém me conhece, né, e quem que vai fazer oficina de um poeta obscuro?

Penso em Trakl e um de seus últimos poemas escritos, “Grodek”, sobre a carnificina da batalha de Gródek, que ele testemunhou em primeira mão.

Dentro do contexto já constrangedor da leitura pública de poesia, poucas situações são mais constrangedoras do que uma pessoa ler em voz alta um poema sobre uma experiência marcante para ela e o poema ser um lixo.

Esse é um comentário meio cínico da minha parte, claro, mas tem alguns metapoemas específicos sobre o fazer poético que eu acho pertinentes para quem quer aprender a escrever poesia. São eles: “Procura da poesia” do Drummond, claro; “Ars poetica”, do Archibald McLeash (a poem should not mean, but be: é isso); “Arte Poética”, da Adília Lopes; e, dependendo do contexto, “Arte Poética” do Verlaine também, mas tem que relevar algumas coisas, porque o simbolismo está meio fora de moda.

Da sintaxe eu nem vou falar nada, porque em parte ela vai ser definida pela escolha da forma. Com um verso mais longo, a tendência é à sintaxe mais fluida, que enche a boca, por exemplo. Eu gosto da sintaxe estranha, das frases que não fecham e coisas assim.

Dioniso em As Rãs, de Aristófanes, famosamente usa uma balança para pesar as palavras de Eurípedes e Ésquilo para decidir qual dos dois tragediógrafos ele traz de volta do Hades.

Para um exemplo bem didático de um poema que se prolonga para muito além do que deveria, vide “Hope Is Not a Bird, Emily, It’s a Sewer Rat” de Caitlin Seida, que não chega nem perto do poema da Emily Dickinson (“Hope is the thing with feathers”) que ele pretende responder. Tem uma imagem interessante aí, sim, mas já espreme todo o seu suco lá terceira estrofe e o resto é só o bagaço.

O Momo Rei e o PARSONA eu não conto porque são experimentos à parte.

Vejo que em 2025 estarei obtendo leituras gratificantes e você é um deles.. Meus votos de próspero inicio, meio e fim ✨🌟

Didático e divertido como sempre. O processo de escrever, deixar curtindo e depois provavelmente descartar também me lembra muito o processo de escrever roteiro pro audiovisual (acho que no fim escrever é um eterno depositar na compostagem).